| 您的位置:首页 >> 头条新闻 |

拿起毛笔唱起歌 晚年生活美滋滋 |

信息来源:新安晚报·乐龄周刊 发布时间:2025-11-11 查看人数: |

他们中,有的是传承非遗的手艺人,有的是重拾梦想的银发学子。在阜阳市老年大学这个温暖的大家庭中,广大师生用行动诠释着“活到老,学到老”的真谛。让我们一同走进这所充满活力的校园,聆听那些关于热爱、传承与成长的故事。 郑方:用笔墨滋养晚年时光

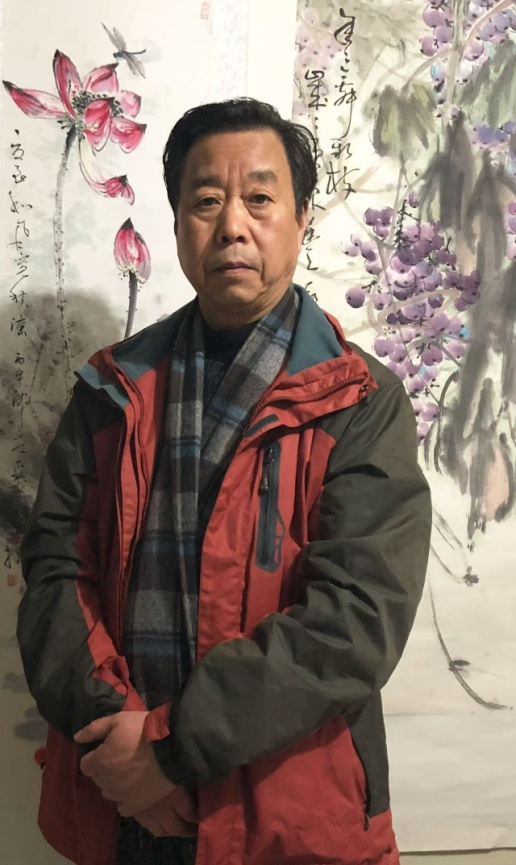

阜阳市老年大学的书法教室内,一片墨香四溢。宣纸铺开、毛笔蘸墨,学员们一笔一划地进行练习。 “写字和做人一样,讲究平衡、均匀。理解了这一点,就懂了写好字与做人的关系。”郑方说道。2017年,郑方来到阜阳市老年大学任教,从楷书、草书,再到新校区建成后增加了行书,现在的他承担着三个书法班的教学工作。 在郑方看来,这里没有“老师”和“学生”,而是“教员”和“学员”。“有的学员年龄比我还大,最年长的已经95岁了。”郑方说,甚至是他以前的老师,如今也跟着自己学习,“大家亦师亦友,课堂氛围格外融洽。” 在书法课堂上,有的学员是零基础,有的已有多年功底。郑方因人而异,摒弃教科书式的教学,针对学员的不同情况开展灵活的教学方式。郑方说,学员们认真写字的身影,非常具有感染力。“学习书法也是在弘扬传统文化,对青少年也有着很好的影响。”郑方记得,一次,一位学员带孙子来上课,孩子看到爷爷写字时专注的神情,开心地说:爷写字,比看电视有意思多了。” 一直以来,郑方把“写好中国字,做好中国人”作为教学宗旨。在郑方的指导下,学员们专注地运笔,对他们来说,每周的书法课不仅是学习,更是晚年生活里一份温暖的陪伴。 张尔松:老手艺有了新舞台

在张氏年画非遗班,学员们手执毛笔在宣纸上轻轻勾勒,各色颜料逐渐铺开,一幅幅喜庆的年画跃然纸上。 今年起,张尔松把“张氏年画”带进了阜阳市老年大学的课堂。“我的太爷爷从清末就开始画年画,父亲更是将这门技艺发扬光大。”张尔松介绍,上世纪80年代,由他的父亲张南所创作的《欢腾的骡马行》荣获全国农民画展银奖,并被载入《阜阳县志》和《阜阳地名录》。“父亲今年已经80多岁了,但每天还要画上两笔。”张尔松说道。 在张尔松的记忆里,儿时的年关格外热闹。父亲在街边摆开年画摊子,“福如东海”“益寿延年”等主题的年画很受乡亲们欢迎。后来,传统年画逐渐被明星挂历、印刷品取代,渐渐淡出人们视野。从中央美术学院毕业后,张尔松毅然重拾年画创作,2025年更是走进阜阳市老年大学,开设张氏年画非遗班。 为了更好地教学,张尔松对传统年画进行了创新。他把传统的大幅年画改为50×60厘米的小幅创作,题材也更贴近老年人的生活体验。在他的课堂上,张尔松先是画出一幅作品,然后带着学员们进行分解教学,从定位到用笔,从勾线到上色,一节课下来,大多数学员都能画出个大致的模样来。“一个学期下来,学员们大多能画到八、九分像,但要独立创作,通常需要两年时间。”张尔松的教学注重鼓励,他认为,最重要的是保持大家的学习热情,过于追求成果反而会适得其反。 张伟:银发合唱团31年歌声不断

“合唱不是一个人的表演,而是要把几十个人的声音融为整体。”在阜阳市老年大学合唱团,张伟耐心地指导着团员们进行声部配合。张伟已在这里执教31年,从青丝唱到白发,见证了无数老年学员在音乐中找回青春。 在张伟的合唱团,最大的学员已年过八旬,最小的也年近花甲。每节课开始前,张伟都会带领大家进行发声练习,“比如我们会进行‘闭嘴和鸣’‘开口和鸣’的训练,不仅能够打开这口腔,也有利于保护声带。”张伟说,唱歌时要学会用气息支撑声音,而不是单纯用嗓子。他一边示范,一边告诉记者,吸气要深,当感觉到腰围扩张时,就锻炼到了横膈肌,“在唱歌时,横膈肌会给我们带来呼吸支持。”在他的指导下,学员们逐渐掌握了科学的发声方法,还去掉了乡音,学会了准确的咬字吐字。 张伟说,自己的声乐之路始于少年时代,凭借天生的好嗓子和对音乐的热爱,从听广播学唱歌开始,慢慢入了门。后来,张伟考入安徽师范大学艺术系音乐专业。 正是这份对音乐的执着,张伟在退休后依然选择坚守教学岗位。他的课堂总是充满欢声笑语,学员们都说:“上张老师的课,时间过得特别快,不知不觉就下课了。”如今,合唱团可是阜阳市老年大学的热门课程,想要加入需要通过考试。“这是为了保证合唱团的艺术水准。” 从最初的“兴趣班”,到如今需要考核的精品团队,阜阳市老年大学合唱团走过了一条不平凡的路。 李中华:在合唱中找到人生的“和声”

李中华是阜阳市老年大学合唱团男低音声部长,他的声音沉稳而坚实,为整个合唱团筑起坚实的声音基础。“男低音就像是地基,女低音和男高音就像支撑二楼三楼的柱子。”李中华解释说,只有地基打好了,女高音的主旋律才能最终完美呈现。 热爱唱歌的李中华并没有接受过专业的训练,十多年前一次偶然的机会,他结识了阜阳市老年大学合唱团的张伟老师,由于嗓音条件好,他很快就加入了合唱团。 “再好的独唱,也无法与合唱媲美。”李中华感慨道,当四个大声部、八个小声部融合在一起时,那种和谐悦耳是独唱永远无法替代的。 对李中华来说,最难的莫过于唱和声。“这需要改变自己固有的思路,既要唱准自己的调子,还要排除其他声部的干扰。”在老师的指导下,李中华逐渐领悟了合唱的精髓——声音的平衡度、和谐度和融合度。 除了担任合唱团的男低音声部长,李中华还是时装班的班长。这两年,他更是创新性地组织了男女三重唱小组,“我们正在探索一些新的合唱形式,只要听着舒服就是好的。”三重唱小组经常聚在一起练习,在他们的演绎下,《在希望的田野上》等老歌焕发出新的生命力。 新安晚报安徽网大皖新闻记者姚一鸣 |